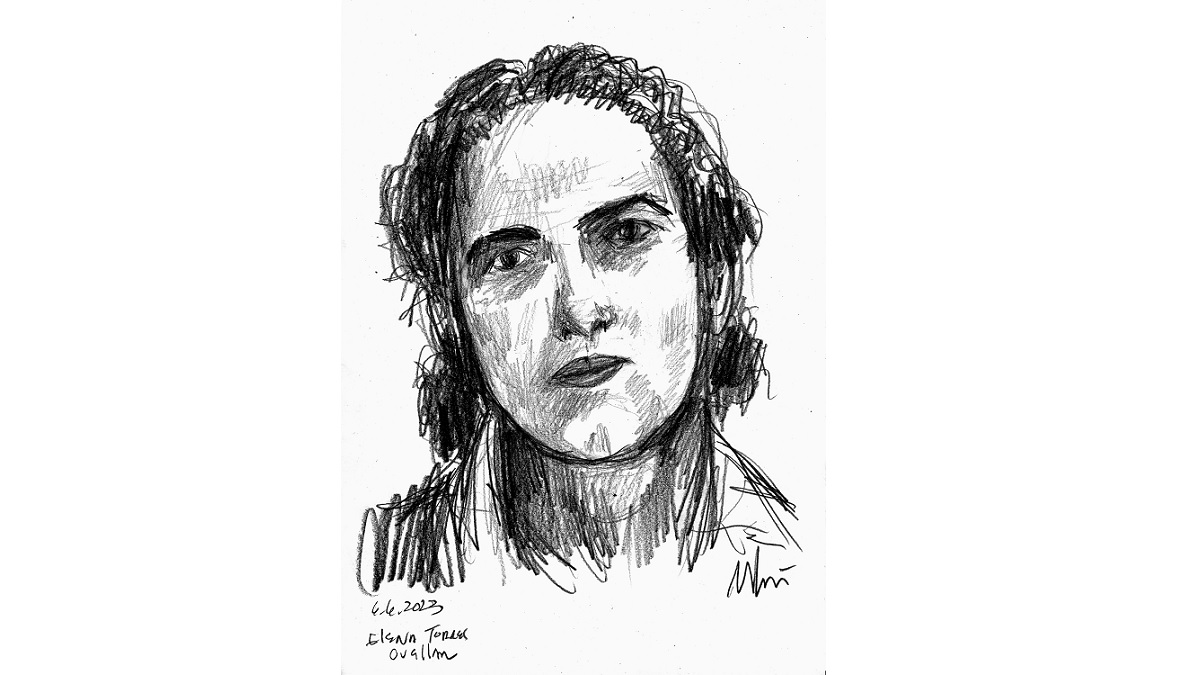

Revolucionária, educadora, pioneira do socialismo e do feminismo mexicano, foi membro do Partido Comunista, dirigente do Birô Latino-Americano da III Internacional e protagonista das reformas educacionais de seu país Por Joana Coutinho e Maurício Brugnaro Júnior * TORRES CUÉLLAR, Elena (Mineral de Mellado/Guanajuato/México, 1893 – Cidade do México, 1970) 1 – Vida e práxis política Elena Torres Cuéllar nasceu no final do século XIX, em uma família de trabalhadores pobres do interior mexicano, tendo dificuldades para realizar seus primeiros estudos. Em 1907, com 14 anos, começou sua vida laboral, como caixa, numa loja chamada Negociación Americana. Por esse tempo, passou a frequentar um curso noturno, organizado por professores do Colegio del Estado de Guanajuato, dirigido a estudantes-trabalhadores de baixa renda, e frequentou também aulas particulares de contabilidade e mecanografia. Aos 16 anos publicou seus primeiros escritos, denunciando a ditadura de Porfirio Díaz (1830-1915) – já em seu quarto mandato – e demonstrando sua inconformidade diante da condição subalterna a que eram submetidas as mulheres mexicanas, tanto no âmbito social como no laboral. A princípio, Elena assinava alguns de seus artigos com os pseudônimos de “Una Guanajuatense”, “Violeta” e “Julieta”. Por esta época, várias mulheres contribuíram para a luta revolucionária, opondo-se à ditadura e se manifestando publicamente, dentre as quais se destacam, além de Elena Torres, Dolores Jiménez (1850-1925) e Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (1875-1942). Em 1915, em plena guerra revolucionária, foi professora do Centro de Educación da Casa del Trabajador Mundial, em Guanajuato. No mesmo período, conheceu e se aproximou do general constitucionalista Salvador Alvarado (1880-1924), realizando trabalhos educativos no meio rural de vários estados mexicanos. Teve ainda breve experiência como taquígrafa no Cuartel General del Ejército del Noroeste, sob o comando do general Álvaro Obregón, quando José Siurob, governador de Guanajuato, a nomeou como interventora do Colegio Guadalupano, de freiras, dentro das medidas de intervenção revolucionária aplicadas no estado. Sua primeira medida consistiu na promoção da importância da educação e dos ideais revolucionários, exigindo que as freiras assistissem ao Congreso Pedagógico, em dezembro deste ano. Nos meses de janeiro e dezembro de 1916, havendo se aproximado de Hermila Galindo (1886-1954) – uma das mais importantes feministas da época –, Elena viajou a Yucatán (Mérida), para representá-la em dois dos Congresos Feministas. No ano seguinte, mudou-se para Yucatán, onde fez o curso de Desenho, na Escuela de Bellas Artes de Mérida, trabalhou na Escuela Experimental e desenvolveu atividades políticas, integrando-se à equipe de Felipe Carrillo Puerto (1874-1924), dirigente do Partido Socialista Trabajador de Yucatán (PSTY) – que mais tarde passou a se chamar Partido Socialista de Yucatán (PSY). Ainda em 1917, em uma conferência, Elena conheceu o professor Cayetano Andrade, especialista em métodos pedagógicos. A partir desse encontro, passaria a estudar a metodologia Montessoriana – método criado pela médica e educadora italiana, Maria Montessori. Segundo esta pedagoga, a educação deveria priorizar a autoeducação como conquista da própria criança, garantindo assim maior autonomia e liberdade individual no processo de aprendizagem. Elena começaria então a aplicar o método montessoriano a um pequeno grupo de crianças e, em Mérida, apresentou seu projeto de novas práticas educativas ao general e governador Salvador Alvarado, quem a convidou para colaborar com o seu governo, já que compartilhavam a mesma preocupação: a educação como o caminho para a melhoria das condições de vida da população. Durante o mandato de Alvarado (1915-1918) foram criadas cerca de mil escolas rurais. Elena esteve à frente deste projeto, havendo dirigido a primeira escola Montessori. Tais instituições, destinadas à formação dos filhos de trabalhadores pobres, além de serem estabelecimentos de ensino, tinham a função de ser um lar para as crianças, ensinando-as a cuidar de si próprias, a desenvolver seus jogos e intelecto sem as forçar a seguir práticas tradicionais. Em 1919, afetado pelas consequências da guerra civil, o governo de Venustiano Carranza (1917-1920) tomou medidas antipopulares, enfrentando diversas greves. Uma, porém, ganharia destaque, a de 12 de maio – tendo atraído trabalhadores e a opinião pública. Esta greve contribuiu para a formação de um centro organizador entre as educadoras da capital, abrindo mais espaço político para o feminismo e alcançando o apoio da imprensa (por meio de Juana Gutiérrez de Mendoza e Evelyn Trent Roy). Elena Torres foi então enviada para a capital mexicana, pelo PSY, para tentar unir o feminismo radical de Yucatán com grupos do Distrito Federal. Em agosto, impulsionado por Elena, juntamente a Trent Roy e Gutiérrez, deu-se a organização, na Cidade do México, do Consejo Nacional de Mujeres. Elena Torres Cuéllar assumiu como primeira-secretária. Esse Conselho se propunha a unificar os distintos grupos locais e regionais que começaram a emergir em diversos estados, além de trabalhar para estabelecer contato com organizações feministas de outros países – adotando um programa organizado em três eixos: primeiro, a emancipação econômica com igualdade salarial, salário-mínimo, adequação sanitária nas empresas e condições de trabalho para as mulheres; segundo, a emancipação social, com formação de livres associações entre trabalhadores e intelectuais, e igualdade de participação entre homens e mulheres; e terceiro, a emancipação política, com igualdade de direitos políticos para homens e mulheres. Neste mesmo ano, teve lugar na Cidade do México o Congreso Socialista Nacional, que se destinava a formar um partido que pudesse ser reconhecido como a seção mexicana da recém-fundada Internacional Comunista (IC). No evento, Evelyn Trent Roy, a única mulher que havia participado como delegada no congresso socialista, foi quem explanou para suas companheiras do Consejo Nacional de Mujeres as ideias do movimento comunista – que começavam a se difundir pelo mundo. Contudo, com a expulsão de Juana Gutiérrez (por publicar o periódico Alba como se fosse um órgão do Conselho), as outras integrantes se organizam para formar, ainda em 1919, o chamado Consejo Feminista Mexicano, de que Elena Torres se tornou a secretária-geral. Esta nova entidade, considerada a primeira organização política feminista do México, contribuiu para elaborar os projetos e as formas organizativas que o movimento de mulheres seguiria à época, unindo-se ao Partido Comunista de México (PCM) como sua frente feminista. Junto ao PCM, oContinuar lendo “O marxismo de Elena Torres Cuéllar”

O marxismo de Elena Torres Cuéllar